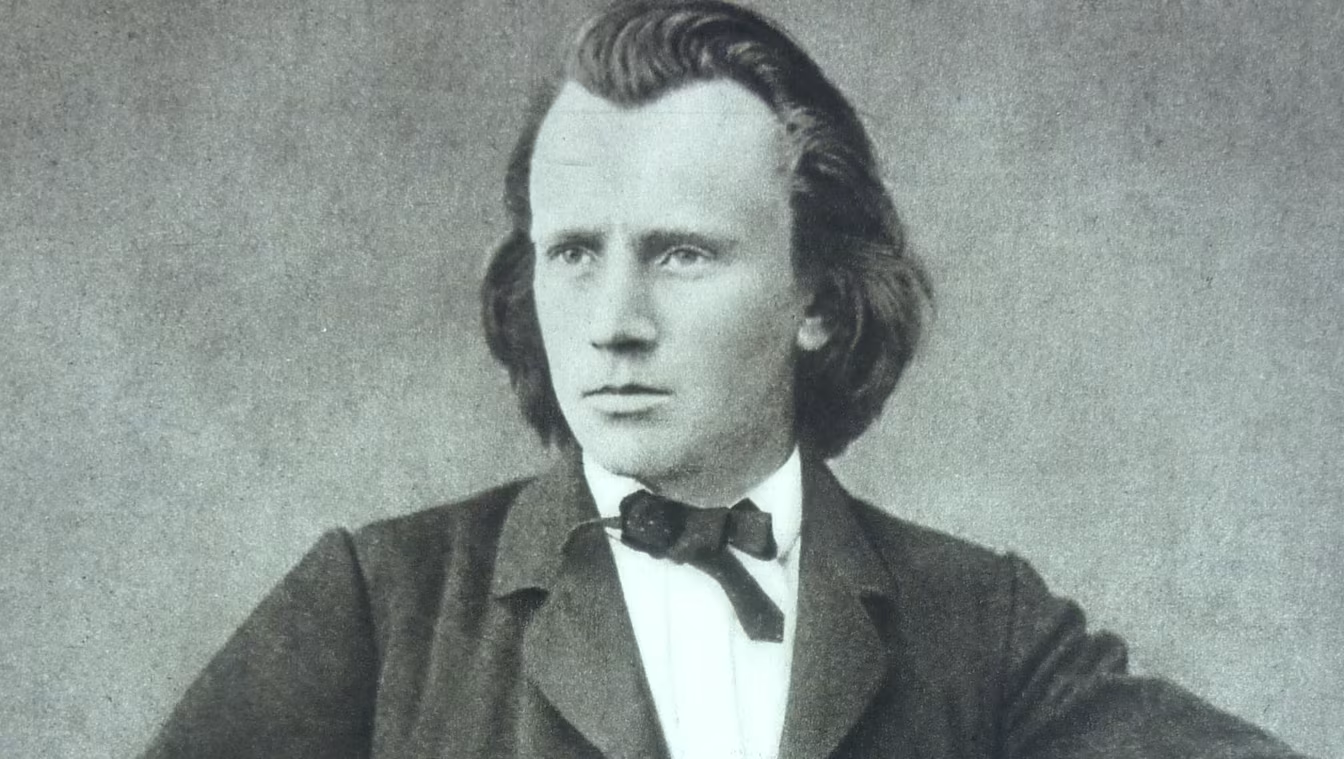

Johannes Brahms: Der ewige Zweifler und seine Suche nach Vollkommenheit

Johannes Brahms: Der ewige Zweifler und seine Suche nach Vollkommenheit

Er galt als musikalisches Genie und wurde schon gefeiert, bevor er sein erstes Meisterwerk vollendet hatte – und zögerte dennoch jahrzehntelang, es der Welt zu zeigen. Dieser Text erzählt nicht von Ruhm, sondern von Zurückhaltung. Und warum gerade sie Brahms zum wahrscheinlich ehrlichsten Künstler seiner Zeit machte.

Es war kein Donnerschlag, kein Paukenwirbel, kein rauschender Triumph. Als Johannes Brahms nach jahrelangem Ringen endlich seine Erste Symphonie vollendete, bekannte er, wie schwer ihm dieser Schritt gefallen war: „Ich werde nie eine Symphonie schreiben!“, hatte er zuvor geklagt. „Du hast keinen Begriff davon, wie es einem zumute ist, wenn man immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört.“ Der Riese war Beethoven. Und Brahms hörte ihn bei jedem Takt mitmarschieren.

Kaum ein Komponist des 19. Jahrhunderts hat sich so lange geziert, ein sinfonisches Hauptwerk zu präsentieren – aus Furcht, der Sache nicht gerecht zu werden. Und kaum einer hat sich mit solcher Konsequenz selbst im Weg gestanden. Dabei war Brahms alles andere als ein Spätzünder: ein musikalisches Wunderkind, gefeiert als Pianist, gefördert von den Großen seiner Zeit. Robert Schumann etwa schrieb 1853 über den gerade einmal 20-jährigen Brahms, es sei, als sei „ein Berufener“ erschienen, „um das höchste Ideal zu verkünden“.

Doch Brahms war keiner, der Lobgesänge als Rückenwind verstand. Im Gegenteil: Je größer die Erwartung, desto strenger wurde er mit sich selbst. Er vernichtete Dutzende Werke, darunter frühe Sinfonien, Opernfragmente, Streichquartette – nicht aus Laune, sondern aus Gewissensnot.

Was wie Zögern wirkte, war in Wahrheit ein kompromissloser Anspruch. Musik zu schreiben war für Brahms kein spontaner Akt, sondern ein disziplinierter Prozess des Weglassens. Seine Biografen sprechen von „endlosen Revisionen“ und „rücksichtsloser Selbstkritik“.

In einer Epoche, in der Pathos und Pomp in der Musik fast schon Pflicht waren, ging Brahms einen anderen Weg – den nach innen. Seine Werke tragen das Drama nicht auf der Zunge, sondern zwischen den Tönen. Sie sind keine musikalischen Feuerwerke, sondern kontrollierte Glut. Wer sie hören will, muss sich Zeit nehmen – und bereit sein für die leisen Wahrheiten.

So war auch der Mensch Brahms: ein Weltbürger, aber kein Selbstdarsteller. Er war gesellig, scharfzüngig, belesen – und doch in seinem Innersten Einzelgänger. Seine tiefe Zuneigung zu Clara Schumann blieb ein lebenslanger Schwebezustand, innig, aber unvollzogen. Ihre Briefe sprechen von Nähe, Respekt, einem geteilten Leben – aber nie von Erfüllung.

Vielleicht ist genau das sein Vermächtnis: Brahms war kein Komponist, der gefallen wollte – und gerade deshalb berührt er bis heute. Seine Musik versucht nicht zu überwältigen. Sie zweifelt, ringt, fragt. Und findet genau darin ihre Größe.

- Brahms' Herausforderung mit der Ersten Symphonie: Brahms fühlte sich von Beethovens Erbe überwältigt und zögerte lange, eine Symphonie zu schreiben, da er den hohen Erwartungen gerecht werden wollte.

- Frühe Anerkennung und Selbstzweifel: Trotz seiner Anerkennung als musikalisches Wunderkind und Lob von Zeitgenossen wie Schumann, war Brahms extrem selbstkritisch und vernichtete viele seiner frühen Werke.

- Kompromissloser Anspruch an Perfektion: Brahms' Schaffensprozess war geprägt von rigoroser Selbstkritik und endlosen Revisionen, was seine Musik zu einem disziplinierten Akt des Weglassens machte.

- Musikalischer Stil und Persönlichkeit: Brahms' Werke sind bekannt für ihre kontrollierte Glut und leisen Wahrheiten, die sich von der damals üblichen pompösen Musik abheben. Persönlich war er gesellig, aber innerlich ein Einzelgänger.

- Vermächtnis und Einfluss: Brahms' Musik berührt bis heute, da sie nicht überwältigen will, sondern durch Zweifel und Fragen ihre Größe findet. Seine Beziehung zu Clara Schumann war innig, aber unvollzogen, was sein Vermächtnis prägt.

Die beliebtesten Themensender von Klassik Radio:

* Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Neueste Artikel

Neues Dating-Format für Klassik-Fans: Wie Musik der Liebe auf die Sprünge hilft

Masken, Melodien, Menschenmengen – Wie der venezianische Karneval die Oper erfand