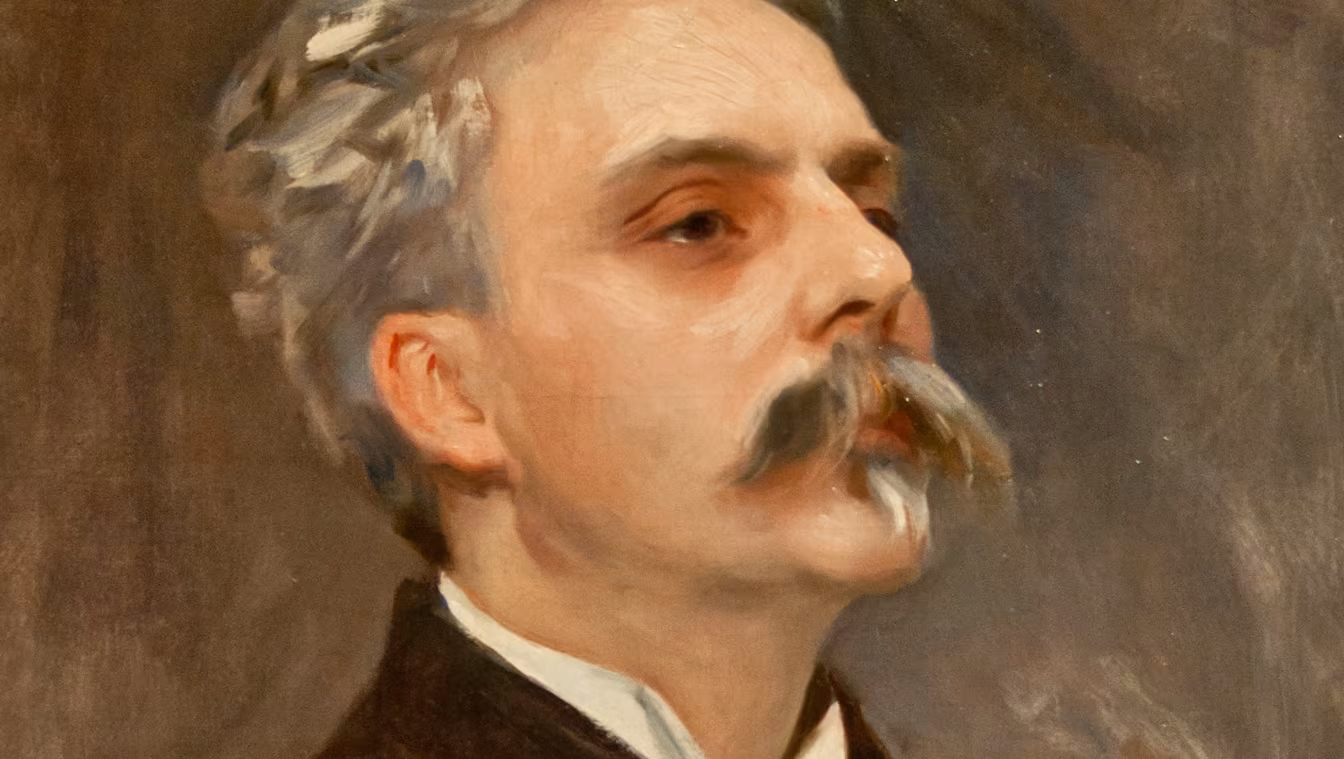

Gabriel Fauré

Komponist: Gabriel Fauré

Er war ein Komponist von subtiler Genialität, dessen Musik in ihrer Zartheit und Tiefgründigkeit eine wahre Revolution in der französischen Musiklandschaft darstellt. Vom sanften Requiem bis zu seinen lyrischen Mélodies beeinflusste er Generationen von Musikern – und seine Werke strahlen noch heute eine faszinierende, fast hypnotische Kraft aus.

Die ersten musikalischen Schritte

Gabriel Fauré wurde am 12. Mai 1845 in Pamiers, einer kleinen Stadt in Südfrankreich, geboren. Bereits in seiner Kindheit zeigte er großes musikalisches Talent, insbesondere beim Klavierspiel in der Dorfkirche, was später den Klang vieler seiner Werke beeinflusste. Mit neun Jahren zog er nach Paris, um an der École Niedermeyer zu studieren, einer renommierten Musikschule, die eine stark kirchlich orientierte Ausbildung anbot. Hier traf er auf den berühmten Komponisten und Pianisten Camille Saint-Saëns, der Fauré förderte und ihn in die Pariser Musikwelt einführte. Saint-Saëns erkannte das außergewöhnliche Talent seines Schülers und hielt Fauré in hohem Ansehen.

Der Meister des Mélodie

Fauré revolutionierte die französische Liedkunst mit seinen Mélodies – einer Form des Kunstliedes, die typisch für die französische Musikkultur des 19. Jahrhunderts war. In mehr als 100 Mélodies fand Fauré einen Ausdruck, der von schwebenden Harmonien, raffinierter Modulation und einer feinen Verbindung von Text und Musik geprägt war. Werke wie Après un rêve (1878), Clair de lune (1887) und Les berceaux (1879) sind heute Klassiker des Repertoires. Besonders Après un rêve, das die Sehnsucht eines Traumes vertont, und Clair de lune, das in seiner geheimnisvollen Harmonik nahezu hypnotische Züge trägt, gehören zu den bekanntesten Liedern des Komponisten.

Die Besonderheit von Faurés Mélodies liegt in der subtile, fast verträumten Behandlung der Musik und der Betonung der Lyrik. Der Musikologe und Fauré-Biograf Jean-Michel Damase beschreibt die Lieder als „wahrhaft poetische Werke“, die sich durch „innere Tiefe und Zerbrechlichkeit“ auszeichnen (Damase, 1991).

Ein Requiem voller Bescheidenheit

Faurés Requiem in d-Moll, Op. 48 (1887–90), ist zweifellos sein bekanntestes und einflussreichstes Werk. Es unterscheidet sich fundamental von den monumentalen Totengedenken eines Verdi oder Berlioz, die oft von dramatischen und apokalyptischen Elementen geprägt sind. In Faurés Requiem gibt es keinen Zorn, keinen Gerichtshof, sondern nur Frieden und Trost. Die Musik ist ruhig, meditativer und sehr innig. Der berühmte Satz „In Paradisum“ schwebt fast wie ein sanftes Wiegenlied in den Himmel. Fauré selbst erklärte in einem Interview: „Ich habe das Requiem nicht aus einer Angst vor dem Tod geschrieben, sondern aus einem tiefen Wunsch nach Ruhe und nach einer Vision von Schönheit.“

Das Werk war ursprünglich für kleinere Besetzung gedacht, was ebenfalls für Fauré typisch ist: Er bevorzugte intime, bescheidene Klangfarben, die der großen, oft opulenten Kirchenmusik entgegenstanden.

Kammermusik voller Geheimnisse

Fauré war auch ein Meister der Kammermusik, wobei seine Klavierquartette, das Klavierquintett in c-Moll und die Violinsonaten zu den Höhepunkten zählen. Besonders bemerkenswert ist das Klavierquintett in c-Moll (1906), das mit seiner subtile Eleganz und komplexen Struktur zu den bedeutendsten Kammermusikwerken der französischen Musik zählt. In seinen späteren Werken, besonders in der zweiten Klaviersonate (1921), klingt Fauré fast wie ein Vorläufer der Moderne. Dieses Werk wurde in den letzten Jahren seines Lebens komponiert, als er bereits an Schwerhörigkeit litt. Trotz der zunehmenden Gehörprobleme behielt er eine bemerkenswerte Kompositionskraft und ein feines Gespür für Harmonik und Form.

Faurés wichtigste Werke: ein Überblick

- Requiem in d-Moll, Op. 48 (1887–90): Das sanfteste und bewegendste Requiem der Musikgeschichte.

- Après un rêve, Op. 7 Nr. 1 (1878): Ein Liederzyklus, der die Vergänglichkeit eines Traumes vertont.

- Clair de lune, Op. 46 Nr. 2 (1887): Eine fast hypnotische Vertonung des Gedichts von Paul Verlaine.

- Pelléas et Mélisande, Op. 80 (1898): Musik für das Theaterstück von Maurice Maeterlinck mit einer unendlichen Klangzartheit.

- Klavierquartett Nr. 1 in c-Moll, Op. 15 (1876): Ein Meisterwerk der Kammermusik.

- Cellosonate Nr. 2 in g-Moll, Op. 117 (1921): Ein tiefes und leidenschaftliches Spätwerk.

- La chanson d’Ève, Op. 95 (1910): Ein Zyklus von Liedern mit tiefgründiger Spiritualität.

Der Lehrer der Moderne

Ab 1896 wurde Fauré Direktor des Pariser Konservatoriums, wo er eine entscheidende Rolle in der Ausbildung und Entwicklung der französischen Musiktradition spielte. Zu seinen Schülern gehörten einige der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, darunter Maurice Ravel, Georges Enescu und Nadia Boulanger. Fauré setzte sich für eine Ausbildung ein, die sowohl die Klarheit und Form des klassischen Komponierens als auch die Freiheit und Kreativität der Moderne betonte. Trotz seiner zurückhaltenden Persönlichkeit galt er als ein anspruchsvoller Lehrer, der seinen Schülern sowohl Disziplin als auch künstlerische Unabhängigkeit abverlangte.

Leidenschaft im Verborgenen

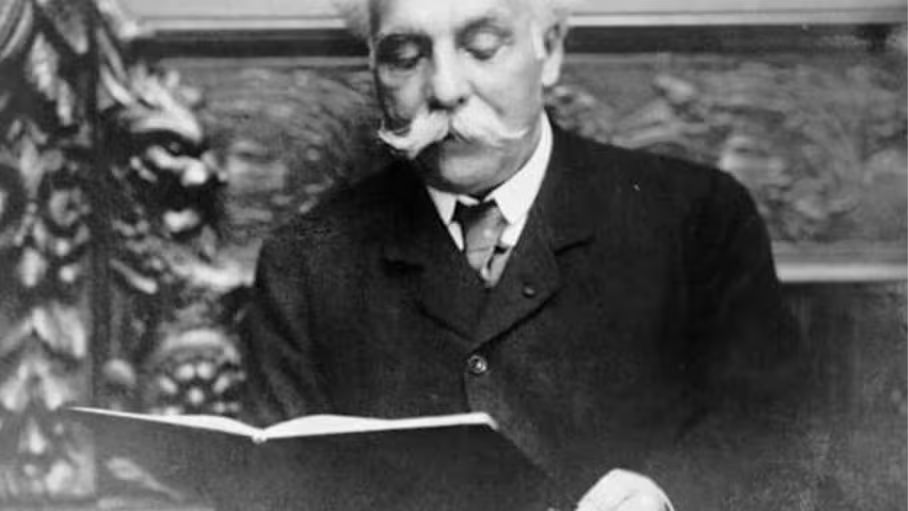

Fauré führte ein zurückhaltendes Leben, das von einer tiefen Innerlichkeit geprägt war. Er heiratete 1883 Marie Fremiet, doch die Ehe war von Entfremdung geprägt. Fauré hatte auch mehrere außereheliche Beziehungen, darunter eine zu Emma Bardac, der späteren Lebensgefährtin von Claude Debussy. Diese Beziehung wurde in seinen Briefen, die eine Mischung aus Sehnsucht, Melancholie und Leidenschaft widerspiegeln, dokumentiert. Fauré war ein Mann, der seine größten Emotionen und sein innerstes Leben in der Musik ausdrückte, nicht in öffentlichen Äußerungen.

Fauré starb am 4. November 1924 in Paris, beinahe taub, aber geistig noch immer aktiv. Sein Einfluss auf die französische Musik bleibt bis heute ungebrochen. Komponisten wie Francis Poulenc, Olivier Messiaen und sogar Filmmusikkomponisten entlehnten sich immer wieder seiner schwebenden Harmonik. Seine Musik lebt weiter, weil sie so tief in der Seele der Hörer verankert ist – sie fordert nichts, sondern lädt einfach ein, sich ihr zu öffnen.

- Frühe musikalische Entwicklung: Gabriel Fauré zeigte bereits in seiner Kindheit großes Talent, insbesondere beim Klavierspiel in der Dorfkirche. Mit neun Jahren zog er nach Paris, um an der École Niedermeyer zu studieren, wo Camille Saint-Saëns ihn förderte und in die Pariser Musikwelt einführte.

- Revolution der Mélodie: Fauré revolutionierte die französische Liedkunst mit über 100 Mélodies, die durch schwebende Harmonien und raffinierte Modulationen geprägt sind. Werke wie "Après un rêve" und "Clair de lune" sind Klassiker des Repertoires und zeichnen sich durch poetische Tiefe aus.

- Bescheidenes Requiem: Faurés Requiem in d-Moll, Op. 48, ist bekannt für seine ruhige, meditative Musik, die Frieden und Trost statt dramatischer Elemente bietet. Es war ursprünglich für kleinere Besetzung gedacht und spiegelt Faurés Wunsch nach Ruhe und Schönheit wider.

- Meister der Kammermusik: Fauré komponierte bedeutende Kammermusikwerke wie das Klavierquintett in c-Moll, das durch subtile Eleganz und komplexe Struktur besticht. Trotz Schwerhörigkeit behielt er seine Kompositionskraft und ein feines Gespür für Harmonik und Form.

- Einfluss als Lehrer: Als Direktor des Pariser Konservatoriums prägte Fauré die französische Musiktradition und bildete bedeutende Komponisten wie Maurice Ravel aus. Er betonte sowohl klassische Klarheit als auch moderne Kreativität und forderte Disziplin und künstlerische Unabhängigkeit.

Genießen Sie unsere meistgehörten Musiksender

Entdecken Sie die Welt der Klassik

Komponisten & Künstler

Epochenwissen